はじめまして、千葉県いすみ市の田んぼと畑の間で

木工房『Heart Craft』を営んでいる加藤晴子と申します。

無垢の木にこだわり、

木そのものが放つ深い魅力にどハマりすること四半世紀超え(笑)

家具や木の器などを制作販売しております。

都会生まれで都会育ちの私が、なんでここにいて木工をしているのか、

そーっと静かにまとめてみました。

ちょいと長くなる可能性もありますが、

こんな人生もあるか、と楽しんでいただければ幸いです。

目次のお好きなところから

お読みいただけます。

木の器を作るまで物語 【黎明期】

▪️おじいちゃんの墨壺に魅せられて

小学校低学年の時に、おじいちゃんが旅立ちました。

おじいちゃんは、大工仕事が大好きで、

道具をごちゃごちゃ入れていた

収納がありました。

ある日、おばあちゃんが遺品を整理していた横で

私が見つけたのは、これです。

これは、一体なんだ???

おもしろい、ずっしりと重い、なんかすごい!と、

それを私がもらうことに。

すっかり、私はこの不思議な物に心を奪われて魅了されてしまったのです。

後でわかったことですが、

これは、花梨材で作った”墨壺” という大工道具であること。

墨線だけを木材につけるだけの道具なのに

ここまで、デコラティブに彫刻で装飾されていて、

それを実用に使っていたこと。

亀とか鶴が掘ってあることが多く、

一つの木のかたまりから彫り出していること。

なんだか、すごいのです。

職人の誇りとか、仕事への姿勢とか、純粋さとか・・・

いろんなことを意味もわからず、

幼い私はその迫力をズシンと感じたのだと思います。

その時、ものづくりの火がポッと小さく点火されたような気がします。

▪️ガールスカウトで、田舎暮らしに憧れて。

都会のド真ん中の日本橋に生まれ育っていた私ですが、

友人に誘われて、ガールスカウトに入会することになりました。

そこでは、キャンプしたり、タイヤチューブで川下りしたり、

野草をつんできて、草団子やつくしの天ぷらつくったり。

もう、毎週楽しいことが盛りだくさんで。

特に、夏休みに参加した長野県での山のキャンプ体験は、

忘れられない思い出です。

飯ごう炊飯、三角テントと寝袋体験、

竹に固く練ったホットケーキを薪にかざして焼いたり、

竹で調理台など作ったり・・・

そして、みんなで囲むキャンプファイヤー🔥

全て鮮明に覚えています。

その自然の空気、薪の匂い、朝テントから出るときの露の感じ、

全てに心を奪われたのです。

その頃から、自然っていいな〜、田舎っていいな〜と

心から森の暮らしに憧れはじめたのでした。

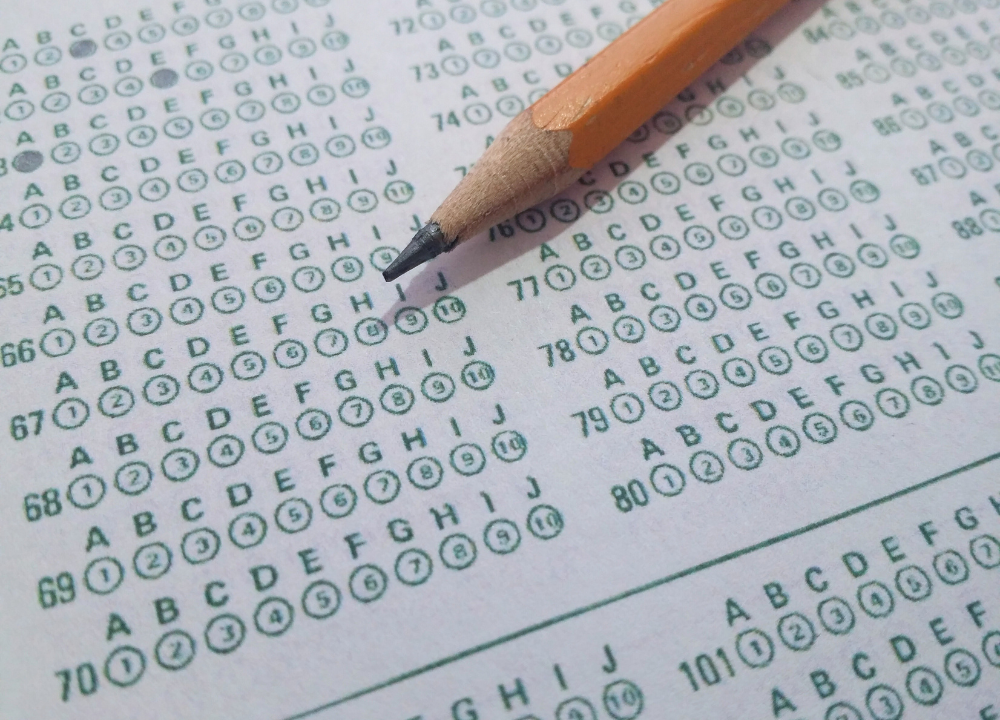

▪️六年生、人生初の大挫折に落ち込む。

ところがです、

四年生になると中学校を受験するか、

地元の公立中学校へ進学するか、

決める時期になりました。

兄がすでに中学受験をがんばって成功していたので

親から、

『どうする?晴子が決めていいんだよ、がんばってみる?』

みたいな相談があり、

私としては、まあたいしてわからずに、

いとこたちも、全員私立受験組でやたらがんばっている

お知らせが入るので、(そんな時代?)

『うん、やってみる!』と決めました。

はい、塾通いが始まり、

当然のように楽しかったガールスカウトは

一旦、辞めることになりました😭

生活は、一変。

平日は、週三で 塾があり、

日曜日は四谷大塚進学教室の模擬試験が毎週。

特に日曜日は、午前中テスト、午後はその解説授業がありました。

テスト結果の順位が、すぐに親のところへ郵送されます。

いとこたちは、ちょくちょく上位に名前が載っていました。

(わたしは、問題外😅)

当時はすごい時代でした。

春、夏、冬休みは特別講習にいき、

小学校高学年は、ずーっとテストの点数競争していたような気がします。

ところが・・・

いよいよ、緊張の受験を迎えて、塾の先生も、もう1ランク落とせば?との

アドバイスをきかずに、高望み受験。

結果、大失敗。

悔しかったです、残念で、落ち込みました。

はじめての挫折を経験。

あれ?自分って、ダメでできない子なのかな・・・と

思ってしまった春でした。

それでも、なんとか立ち直り小学校を卒業。

気持ちを新たにして、地元中学校へ進学しました。

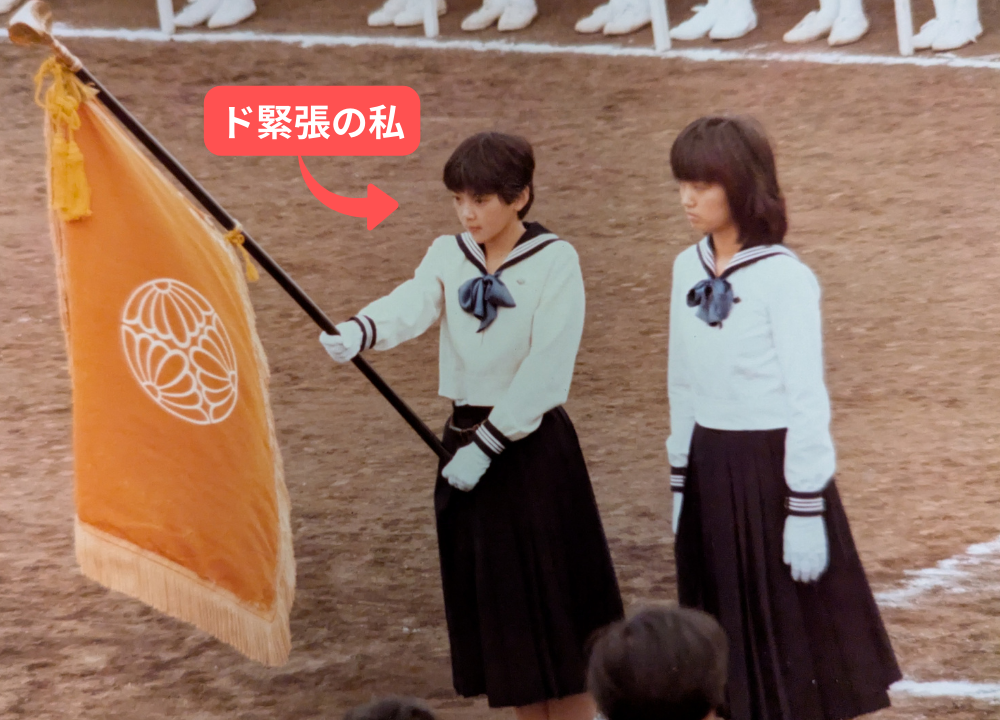

▪️まじめな生徒会長、夢をみる。

中学、高校時代ともに、美術好きな生徒でした。

特に、立体を作る時間は、そうとう集中しました。

ブロンズ彫刻で、手を作ったり、

粘土でフルーツを作ったり、

木でレリーフを掘ったり・・・

これは、先生にも友達にも褒められました。

高校3年生くらいに、家を新築することになり

建築とか、インテリアとか、家具、素材などにすごく興味がわき、

本などで、調べたりしてました。

家で設計の打ち合わせの時は、

私も端で参加して、『なるほど、』などと聞いてました(笑)

特に、無垢の木で作った家具と合板や張り物などで作った家具の

大きな違いに興味津々で。

無垢の素材から発する何かが合板家具とは全く違う、

これっていったいどういうことなんだろう。

無垢の木の魅力にうっすらと気づきはじめたのです。

木の持つ純粋さに魅了されはじめるのです。

そして自然と

自分でも家具を作ってみたくなりました。

▪️木工の道など言語道断、両親の猛反対にあう。

木工技術が学びたくて、進路について両親に相談するも、

超超超封建的な父親の大大大反対にあい、

『木工?ありえない!』

『良妻賢母になるのが、女にとって最も幸せ。』

『長野の木工専門学校?絶対にダメだ。ありえない。』

『料理学校へ行きなさい。』

その強い迫力を私は突破できず、

木工とか、家具とかの道を渋々断念しました。

大学受験するも、あまりにも中途半端な受験勉強で

またまた失敗。

浪人なんかもちろん論外。

ということで、

やむなく英語の専門学校へ進学して

料理学校も通うということに。

あーーーーー😭

なんだか、あまりにも納得いかない

ちぐはぐで、

何がやりたいのかわからない日々を

悶々と過ごしていたのでした。

木の器を作るまで物語 【萌芽期】

▪️バブル期の広告会社で社会人デビュー。そこで気づいたこととは?

時代は、バブル絶頂期。

今思えば、なんだかすごい時代(笑)

私は、広告会社に就職して社会人デビュー。

ハウジングメーカーのチラシやリーフレットなどの制作担当になりました。

建築家やメーカーさんのインタビューをとり、記事にします。

そこで、アトリエ系設計事務所の住宅にまつわるデザインの話を聞いているうちに

建築、インテリア、家具などの興味は強くなる一方でした。

そこで、この『住む』『暮らす』に関係したもの作りの仲間に

入りたいなー、入れたらいいなと切望するようになったのでした。

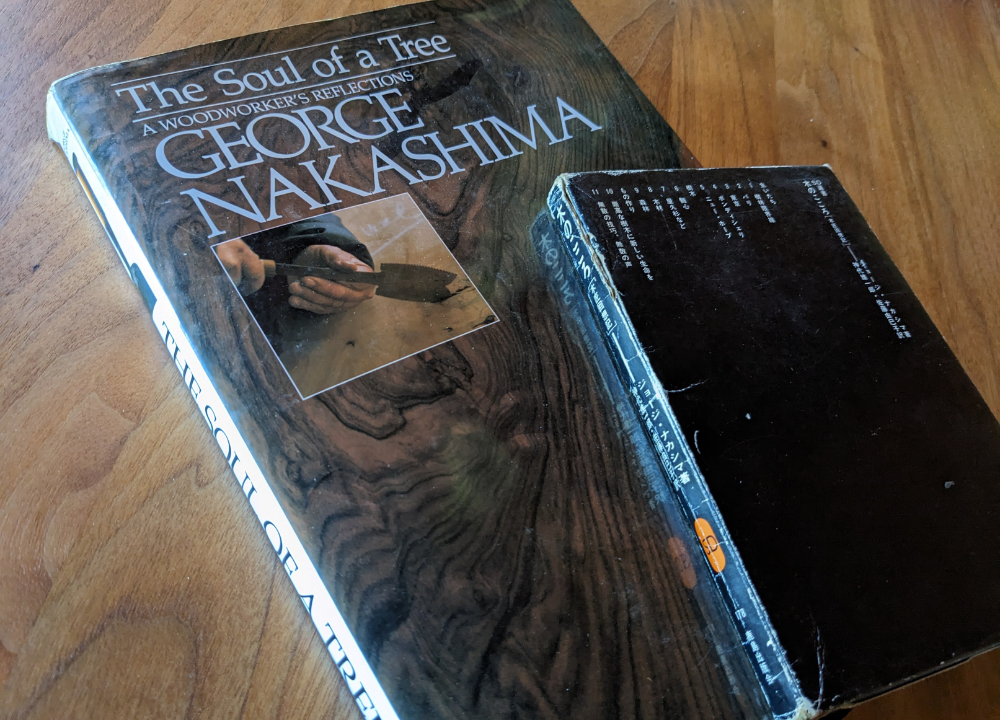

▪️出会ってしまった木の魂

その頃、偶然にも、新宿西口のデパートで開催されていた『ジョージ・ナカシマ展』に遭遇。

ふと立ち寄ると・・・

そこで、圧倒的な存在感を醸し出す、ウォールナットの家具たちに出会って

しまったのです。

しっとりとした無垢の木の家具たち、主に椅子。

重厚でありながら、とても繊細。

木というものを活かしたデザイン。

見てすぐに感じる丁寧な仕事。

木の魂に触れたような気がしました。

どかんと、圧倒されたのをよく覚えています。

そこで、ジョージ・ナカシマ氏の家具に

ハートを射抜かれてしまいました。

そこで、ご著書を買って

何度も何度もちょっとボロッとするくらい

読みました。

そこから、無垢の木の家具・ウォールナット・広葉樹というキーワードを

調べ始めるのです。

そこへ近づくには、どうしたらいいのだろう・・・と。

後に、四国の記念館も訪れました。

今でも、ナカシマ氏のデザインされた家具たちは、この桜木工所にて

制作、販売されています。

『コノイドチェア』をひとつ欲しいのですが、

年々価格が高騰してとてもとても・・・(汗)

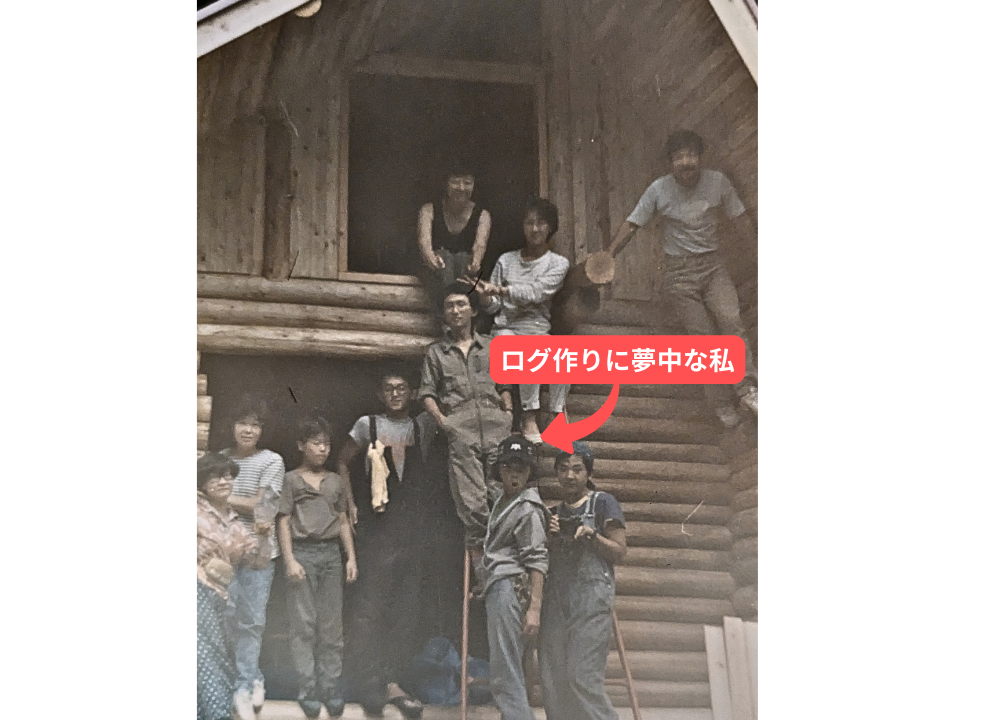

▪️なんとかして、木に触れたくて。

広告会社に勤務しながら、休日に木工を習い始めました。

『WoodLand』という家具メーカーさんが主催している木工教室です。

そこで、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)の使い方、

砥ぎ方、木の扱い方、ホゾの加工のやり方、塗装方法などを

教えていただきました。

そこで、基本の”きの字” を習って

台や椅子を作りました。

そんなある夏休みに、妹とログハウス作りに参加して

1週間、山の中でキャンプしながらログを作る手伝いを

させてもらったりしました。

木を加工する作業をやって、

細胞のひとつひとつが

本気で喜んでいる感覚をおぼえました(おおげさではありません笑)

▪️大決心!貯金をはたいて学び直しへ!

広告会社に就職していた私ですが、

もの作りの仲間に入りたくて、ついに大決心。

会社を退職して、バイトしながら建築・インテリアの学校へ入学。

2年間の学びの時期に入ります。

夜間ですから、仕事をして大急ぎで授業へ。

きつかったけど、充実していて

希望に満ちていて

同志がいっぱいいて

楽しかった。

その仲間たちと、毎日新聞の建築学生コンペに

無謀にも応募したりしました(笑)

(結果は、もちろん惨敗でしたけど)

▪️ついに、設計事務所に入社!

学校を卒業して、いよいよ設計事務所に入社することができました。

私なりに、猛勉強して2級建築士の免許もとり、

仕事をしながらたくさんのことを

学ばせていただきました。

特に住宅の設計では、キッチンのデザイン、作り付け収納のデザイン、

家具の選択などを担当させていただきました。

作る世界では、学びたいことが山ほどあり

難しくってやりがいがあり、せっぱつまったり

おこられたり、楽しかったり、嫌な想いをしたり・・・

忙しかったです😊

そんな中、縁あって結婚するという人生の大転機を迎えるのでした。

子育てと木工奮闘期編

▪️結婚、出産、そして田舎へ移住。

私が超都会っ子で、ビルばっかりの環境で育ち、

しかも、本当は行きたくなかった塾漬けの小学生だったので、

子育てするなら、なんとしても、できることなら、

自然の中でのびのびと育てたい、と切望していました。

子供を授かることになり、主人と相談して

長男が10ヶ月くらいの時に、田舎への移住を決意。

そうして、千葉県いすみ市のある山の上の家を

借りて3人の田舎暮らしが始まったのでした。

草を刈り、色々整えて、

お次は、犬小屋を作りました。

その時に、わずかな道具で作った

犬小屋で、私の木工スイッチが、パチーンとON !

これじゃあ、ダメだ。

もうちょっとちゃんとやりたい。

青空木工がスタート。

外では、道具や材料の収納が

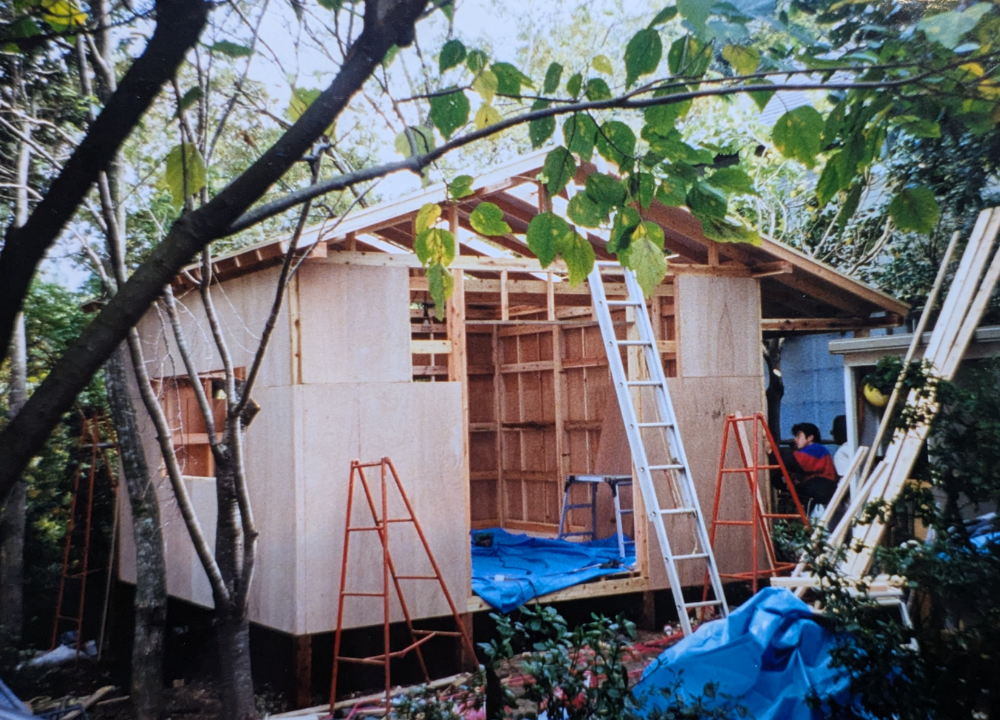

困るので、ついに簡易式ではあるけど

はじめての木工作業場を作ることに

なったのでした。

超低予算で、外壁は、合板むきだしのままで

防水仕上げなし!

屋根は、トタン、窓とドアは自分で作ることにしました。

しかも、電源は外から延長で引いてくるという

すごいプランです。

不便は、あったけど、私のはじめての作業小屋に大興奮です!

窓やドアを作り、道具を揃えはじめ、

木工や木材の勉強を

こどもたちが寝てから

夜な夜なやりました。

ちっとも、疲れなかった(笑)

やるぞー!みたいな勢いがすごかった😆

そうして、『Heart Craft』と命名し、

木工房をスタートいたしました。

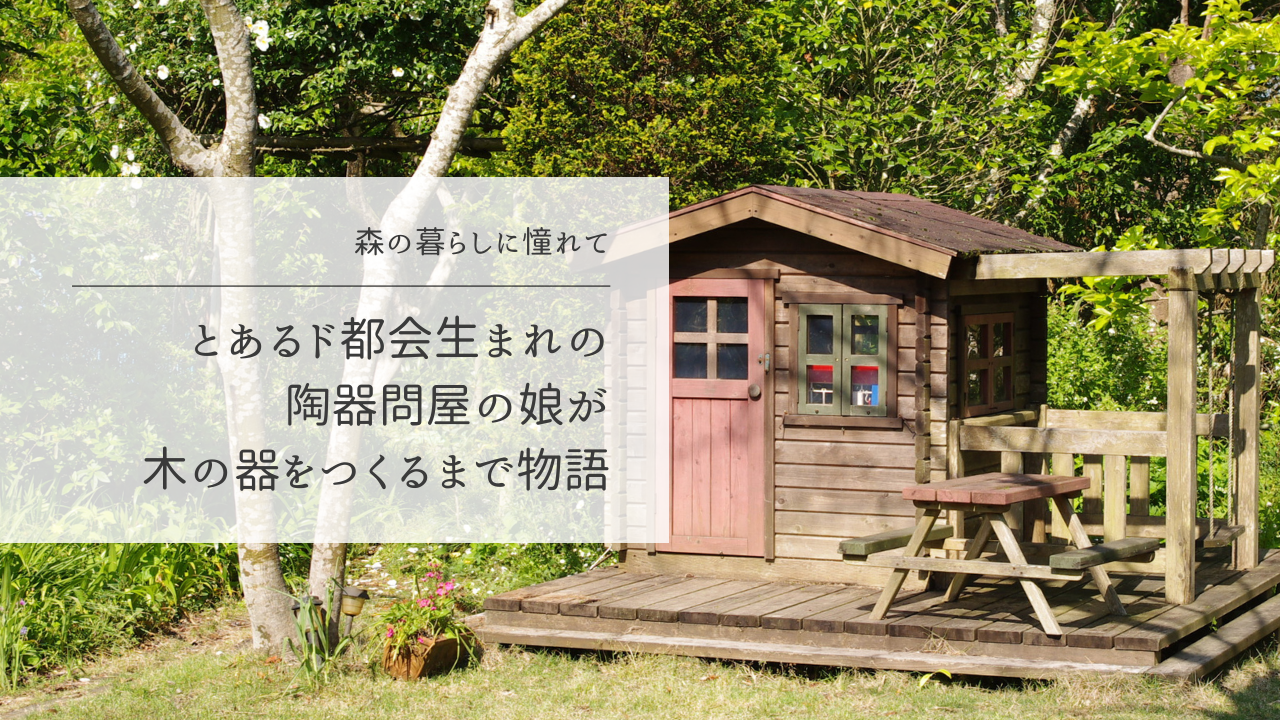

▪️こどもの創造性を爆発させたい、キッズハウスを作るの巻!

次男も生まれて4人家族となり、

私は子育てに忙しい時期に入りました。

その頃の私の子育て感に、

こどもは、自由に遊ぶなかで、創造力を育むはず、と

思ってました。

自由なごっこ遊びが、ものすごく大切。

そこで、外遊びにいろんなことを取り入れていて

お友達がいっぱいできるようになりました。

そうだ、『キッズハウス』を作って

そのしつらえがあることで

こどものごっこ遊びがさらに楽しく発展するかも、と

思いつきました。

すぐに行動に移し、

図面を何度も描いて検討を繰り返す。

そうしてこのログみたいな『キッズハウス』が

できたのでした。

予想を遥かに超えて

友達がよく遊びにきて

屋根の上にのぼったり、

中でおままごとをしたり、

こどものクリエイティブな

遊びがどんどん展開していきました。

おまけに、『手作り木工事典』という私の愛読木工季刊誌の

おもちゃ大賞に応募してみたところ、

なんとなんと・・・

優秀賞(2位)に選んでいただき、取材なんかもうけるという

おまけもあったのでした😊

たしか、賞金はなしで、商品をいただきました。

その頃から、こどもたちが保育園に行っている間、

本格的に家具作りが始まりました。

▪️無垢の木で、木育(もくいく)をする理由。

幼少期に、五感から本物に触れてほしい。

こどもには、嘘のない本当の何かを

しっかり感じる人になってほしい、と

願ってました。

木が好きで、無垢の木の家具が大好きな私は、

合板や積層材ではない、

ましてやプリント木目などは、ありえない。

無垢の真正さ、しっとりとした質感、

香り、重厚感、などなどを

小さい頃から触れてほしいと本気で思い、

無垢の木で

学習机を作ることにしました。

はじめてのデスク制作です。

長男には、クルミ材で作りました。

材料の選択は、すごく悩みます。

クルミ材は、優しい木目が特徴で、

触るとあったかい感じがあります。

デスクには、はじめてやる加工法も

たくさん含まれているので、

学びながらですが、

なんとか完成。

天板のハギ合わせも

現在(23年くらい経つ)でも、狂いなく

剥がれることもなく、うまくいってます。

この時期は、ほぼ機械もなかったので

すべて手加工です。

次男には、ナラ材で作りました。

この頃には、大型家具もだいぶ制作していたので、

こなれ感があるかもしれません(笑)

ピシッと仕上がっています。

ディテールには、ずいぶん注意を払いました。

すっきりとあきのこないデザインにしました。

ナラ材は、硬いし、暴れやすいので若干大変だったけど

喜んでくれて良かったです😊

▪️大型家具のご依頼を次々といただくことになり!

その頃から、

大型本棚、キャビネット、デスク、食器棚、などなど

大きい家具のご注文を次々といただくようになりました。

その都度、工法もいろいろ試しながら、

できることを増やしていきました。

とにかくありがたいことに

お客様に鍛えられた時期でした。

なんでも、試してみたくてしょうがない、

あの加工もこの加工も

こんな家具もあんな家具も作ってみたかったのです。

なので、道具はドンドン増えていき(笑)

木材もドンドン増えていきました。

とにかく全力で誠心誠意、ご注文を制作させていただきました。

ただ、一人で作業していたし、

子育て期でもあったので

時間は、ものすごくいただいて

作っていたと思います。

★それぞれ作った家具たちは、別の記事にしっかりとまとめます。

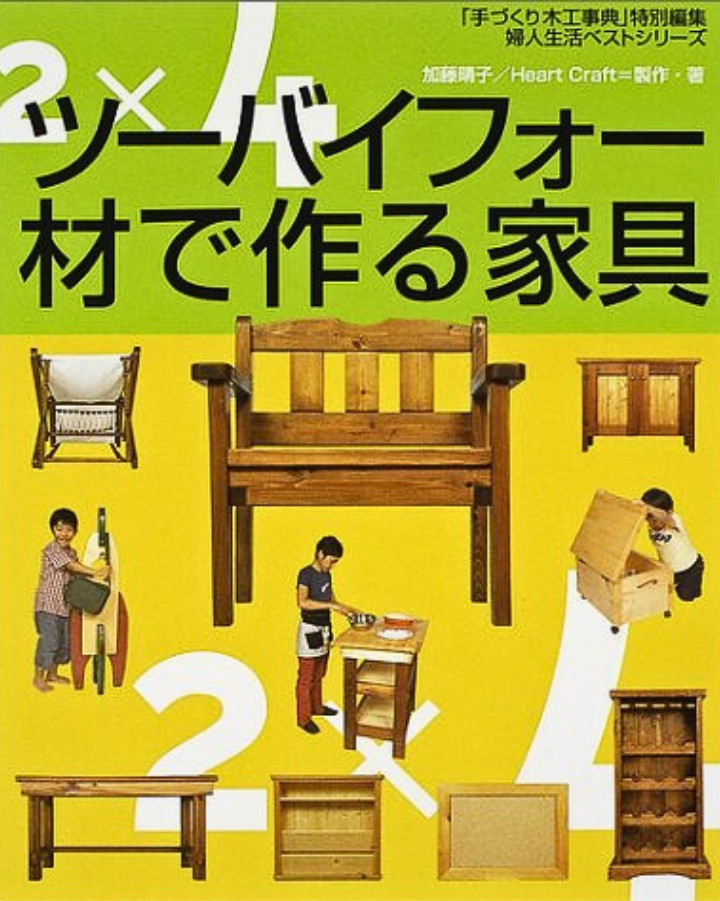

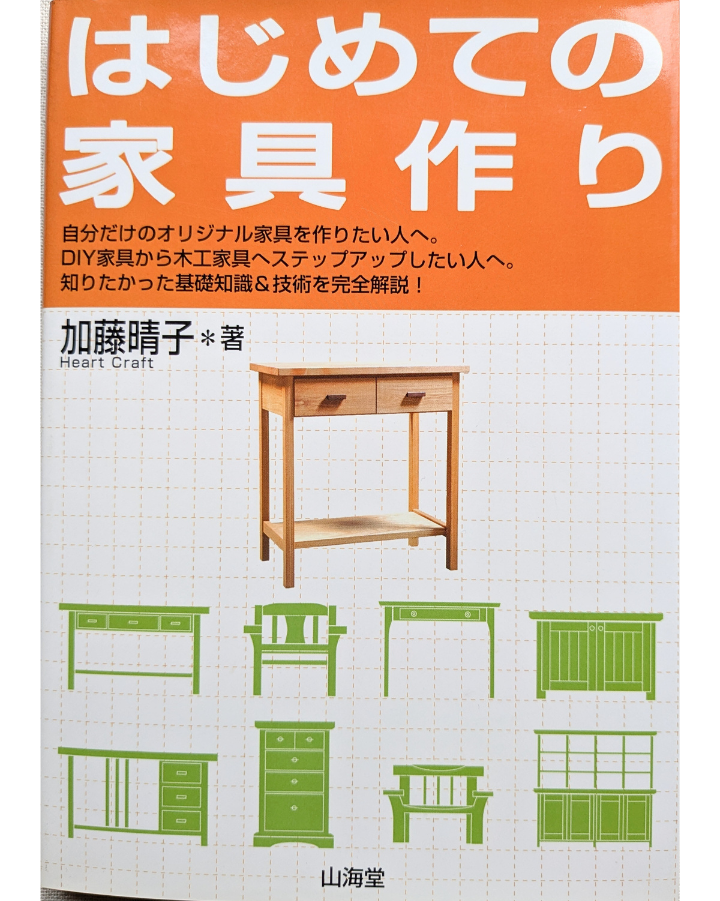

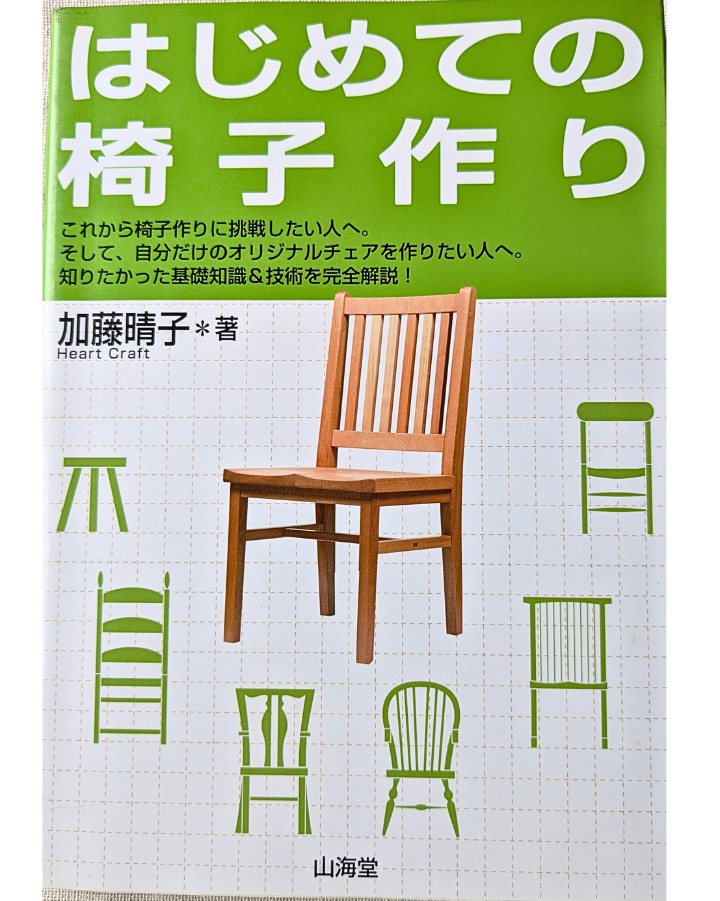

▪️木工本を出版することに!!!

そんな私に奇跡的に舞い込んだ出版のお話。

もちろん、ありがたくお受けして、

挑戦することになりました。

しかも、一年一冊のペースで3冊も出版いたしました。

特に『はじめての家具作り』は、

全国図書館にもおいていただいて

ものすごく嬉しかったです。

三冊ともシンプルな家具を題材にして

その作り方を紹介しています。

撮影しながらの制作なので、

失敗するわけにはいかず、

かなり緊張と集中して準備、作業しました。

こういう体験は、なによりも自分にとって

学びが大きいです。

人に教えるようにアウトプットするということは、

何よりも自分が勉強になってしまうのです。

思い出深い、本たちでした。

親子で和太鼓活動期へ突入 !!!

そんな中いろいろあって、

地元の仲間たちと和太鼓を始めようという

流れになりました。

その太鼓チーム発足のスターティングメンバーとして

いろんな準備が始まりました。

太鼓の購入、太鼓台の制作、バチの準備、衣装制作・・・

子供たちは、和太鼓にどハマりして、私も、どハマりしまして

週2〜3回の夜練習に通い、

こどもたちは、学校の勉強と部活と太鼓をこなす。

友達とも遊ぶ、お祭りにも出る。

こどもってすごいですね😊

そんなこどものサポートで本気で大忙しでした。

正直言って、太鼓の仲間たちと

共同で子育てした、といっても過言じゃないくらいの

状態でした(笑)

おかげで、地域密着型の太鼓活動ができて

皆さんに愛されるチームになったのでした。

あちこちのイベントで演奏したり、

ジュニア大会に挑戦して、

何度も負けたけど、

子供たちは立ち上がり、

全国大会の切符をいただくことにもなったのです。

本当にいい勉強と経験をさせてもらいました。

全国大会にも何度も出場できて、

良き思い出です。

この経験ができて、心から感謝してます。

私は木工の人なので、

チームで使う太鼓台や太鼓バチをたくさん作らせていただきました。

太鼓台は、いろんな打ち方をするので

たくさんの種類が必要です。

しかも移動と収納と激しい練習に

耐える耐久性も。

ずいぶん、研究し試作を作り、

失敗を繰り返して、

かなりの数の太鼓台やバチを作りました。

その知見を活かして、

『太鼓台ドットコム』という太鼓台とバチのネットショップを

立ち上げました。(今も運営中です。)

和太鼓漬けの日々は、だいたい12年間くらい続き、

こどもの受験を機に、うちは一旦引退したのでした。

いまでも太鼓は大好きで、

太鼓の音を聞くと

体の底から、たぎるものがあります😊

しっかり、染み込んでますね。

家具造り復活、そして、木の器制作へ。

▪️コロナ禍にご注文いただいた、超難題な注文家具。

コロナ禍では、太鼓台ドットコムの売上が最悪の状態に。

全てのイベントや太鼓の練習も部活も停止(泣)

そんな暗黒な時期に、

一筋の光が降りてきました。

テーブルの制作依頼です。

普通のテーブルではありません。

それは・・・

江戸時代に建てられた家屋に使用されていた

思い出がたくさん詰まった欄間を使って、

ダイニングテーブルを作ってほしい、とのご依頼でした。

いや〜、とにかく悩みました。

考えて、考え抜いて、思いついたのが、

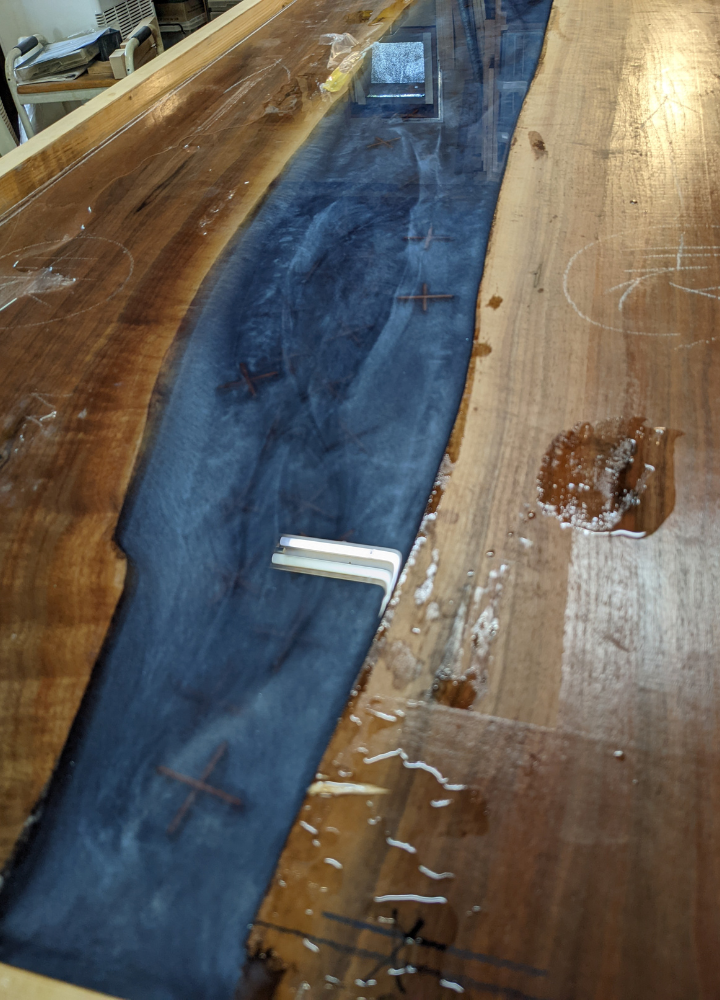

レジンテーブル(リバーテーブル)です。

このウォールナット材を使って、縦半分にカットして

耳の部分を合わせて、そこに川の流れのように

レジンを大量に流しこむ、という案を考えました。

それは、さながら天の川にお星さまが流れている様子に

したかったのです。

代々伝わる江戸時代からの欄間、

新築しても

ご先祖様の魂も後世に伝わるようなコンセプトのテーブルにしたかったのです。

欄間の組子をはずして

お星さまにしてみました。

と、簡単に書きましたが、

私にとっては、なかなかの作業でした。

いろいろと勉強しながら、

模型で検証したうえで、進めました。

けっこうな時間をいただいての

制作になりましたが、

結果、とっても喜んでいただいて

ものすごく充実感と達成感を感じました。

コロナ禍で、太鼓台ドットコムのご注文が途絶えていた時期に

やっぱり木工をしっかりやっていきたいのだ、と

強く強く実感できた貴重な制作でした。

これを機に、太鼓台やバチ作りだけでなく

生活に癒しを感じていただけるような

あったかい物作りをやろう、と決心。

かねてからやりたかった木工旋盤を使っての

お皿作りや花瓶作り、それに木の鏡餅つくりなどを

スタートしたのでした。

こんな長い長いプロフィールを最後まで読んでいただいて

本当にありがとうございます。

各商品(作品)については、それぞれの記事でご紹介いたします。

ご覧になっていただければ嬉しいです。