私が育った実家は、朝、祖父が神棚にお水をあげて

パンパンと柏手(かしわで)を打ってから拝んで、

母は仏壇に炊き立てのごはんをこんもり盛り付けた

銅製のお供えを二つとお茶を供えてました。

そして、お線香をあげて、チーンとお鈴をならす・・・

昭和の下町なので、朝できたてのお豆腐を買いに行って

それでお味噌汁に入れて、朝ごはんがはじまる。

そんな日常でした。

特に、お正月を迎えるという大人たちの気合いがものすごくて、

年末の徹底的な大掃除と年末年始の料理のしたく、

魚河岸などでの買い出しのすさまじさ(笑)

元旦に着る服は、全て新しいものを用意。

なので、お正月は全てがリセットされるような気がしていました。

元旦は、カスリの着物を着て新年のお祝いをしました。

神棚のしめ縄とか、仏壇のお花の用意とか

玄関や車、自転車にいたるまで

お正月のお飾りをあちこち飾っていました。

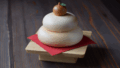

鏡餅については、お米屋さんで鏡餅をついていただいて

それにお飾りをつけて飾る。

1月15日(いろんな日があるらしいです)の鏡開きは、

お正月が開けたということで、年神様を見送り、

お餅の鏡餅を木槌で割って、祖母や母がお汁粉やあられ餅を作って

みんなでいただきました。

お汁粉もあられも美味しかった。

私には、そんな実家での体験が、染み込んでいます。

時は流れ、今では

お正月の鏡餅を飾るという家は、

少なくなり、日本の大切な季節の行事が

だんだんと簡略化されています。

年末のスーパーでは、

おもちが充填されたパウチの小さな鏡餅が

山積みされています。

なんだか、寂しいな〜とずーっと感じていました。

そこで、お餅だと何かと大変ならば、

木で味わいのある鏡餅を作ってみよう、と思い立ち、

本物の木で年を越していく象徴をつくりたいと

試作を開始しましした。

★次回は、『お餅じゃないけど、お餅みたいに。鏡餅のカタチを作るまで』をお伝えします。